Présentation des Iles Saint Pierre et Miquelon datant de 1950

- a) Situation et superficie

- b) Géologie

- c) Aspect physique

- d) Climat

- e) Flore

- f) Faune

- g) Population

- h) Langue

- a) L’empire français d’Amérique du Nord

- b) Saint-Pierre et Miquelon des origines au Traité de Paris

- c) La reprise de possession en 1763

- d) Organisation de la pêche

- e) Quinze ans de colonisation

- f) L’abandon de 1778

- g) La reprise de possession en 1783

- h) La nouvelle administration française

- i) La Révolution et ses conséquences

- j) Pendant les guerres de l’Empire

- k) L’époque contemporaine

- l) La France Libre

- a) La pêche

- b) Le bois

- c) L’agriculture et l’élevage

- d) Renseignements financiers

- e) Etablissements bancaires et financiers

- f) Le tourisme

- g) Au temps de la prohibition

- h) Les voies de communication

- a) Administration du territoire

- b) Organisation communale

- c) Organisation judiciaire

- d) Services publics

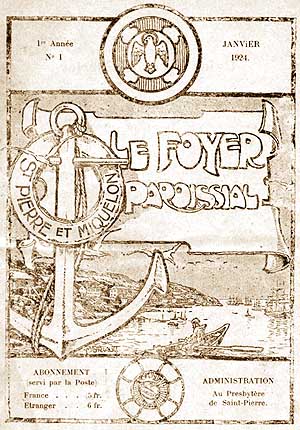

- e) Administration religieuse

- f) L’Enseignement

I. GEOGRAPHIE s

- a) Situation et superficie sL’archipel de Saint-Pierre et Miquelon comprend trois îles principales : Saint-Pierre, Langlade et Miquelon ; en fait ces deux dernières, depuis environ cent soixante-quinze ans, sont reliées l’une à l’autre par un isthme bas et sablonneux. Une dizaine d’îlots, des rochers, des écueils entourent le groupe et rendent dangereuse la navigation.Cet archipel est situé dans l’Océan Atlantique entre 46° 45′ et 47° 10′ de latitude nord et 56° 5′ et 56° 25′ de longitude ouest de Greenwich, c’est-à-dire à six lieues de la côte sud de Terre-Neuve, dont il n’est en somme qu’une dépendance géographique.Il s’étend du nord au sud sur cinquante kilomètres environ et sa superficie totale est de 242 kilomètres carrés (26 pour Saint-Pierre, 216 pour Langlade et Miquelon).Ces îles et ces îlots sont les sommets émergés d’un banc sous-marin que les océanographes désignent par le nom de Banc de Miquelon ; de sorte que, entre l’archipel et Terre-Neuve, on ne trouve guère de profondeur dépassant 200 mètres.